-

石城研究

引言:

人社部官网于2025年9月12日发布了《企业实施竞业限制合规指引》(人社厅发〔2025〕40号),该份《指引》一共25条,对企业竞业限制有重大变化,本文简述之,并提供企业操作建议。

竞业限制前提

竞业限制的前提是企业具有商业秘密,此指引规定于原规定一致。

商业秘密需要满足三要件:不为公众所知(秘密性)、有商业价值(价值性)、企业采取了保密措施(保密性)。

属于行业内一般常识或者行业惯例(即普遍知悉),可以从公开渠道获得的商业信息(容易获取),不属于商业秘密。

建议:第一、企业先做商业秘密梳理,可以“商业秘密清单”;

第二、对商业秘密采取保密措施。

适用主体

指引规定与原规定无差别,主体包括三类:高级管理人员(高管)、高级技术人员(高技)和其他负有保密义务的人员(其他保密人员)。

但是,高管、高技和其他保密人员都是不确定概念,各个企业需要具体明确,如:

高管:包括经理、副总经理、财务负责人等(按公司法、公司章程规定);

高技:如研发主管、核心程序员、技术总监、掌握独家工艺的工程师;

其他保密人员:比如销售经理(接触客户信息)、采购经理(接触供应商信息)。

建议:第一、规章制度、岗位说明中确定高其他保密人员;

第二、普通员工(如前台、保洁、保安)只掌握通用知识,不涉密,竞业限制协议签了也白签,但是员工一投诉,企业必输,还可能被人社部门作为负面典型予以通报。

司法实践中,企业抗辩劳动者不是竞业限制适格主体,法院不支持。如“苏州市中级人民法院发布苏州法院竞业限制纠纷十大典型案例之五”,裁判要旨:用人单位抗辩劳动者不属于竞业限制适格主体不应采信。

程序性要求

此指引对操作程序有新要求,对原规定有细化,具体如下:

(一)必要性评估

指引第6条规定,对其他保密人员,确定实施竞业限制的,应开展必要性评估。此规定为新要求。

此评估应当为企业内容评估,是否必须评估?本人认为,企业既然要求竞业限制,必然有过评估,至于是否合理,是否留有痕迹另说,不太可能单独以此认定竞业限制协议无效,但是应当于第7条配合适用。

(二)告知义务

指引第7条规定,对其他保密人员,企业与其约定竞业限制义务的,要提前告知理由,说明需要保守的商业秘密具体内容。即:告知+说明义务。此规定为新要求。

告知竞业限制的理由,如销售经理竞业限制,必须提前书面告知:你接触保密客户名单,该名单能为企业带来经济价值。

说明商业秘密的具体内容,如核心程序员竞业限制,具体商业秘密为:XXX核心代码。

劳动者能否以“未提前告知竞业限制的理由”或“未明确具体商业秘密”为由主张协议无效?个人认为非常可能,尚需关注实践。

(三)不履行通知

指引第15条规定,劳动合同终止时,企业应评估是够启动竞业限制,不启动竞业限制,应在解除、终止劳动合同的证明中注明或以其他书面形式告知劳动者。即书面形式通知,此为原规定的细化要求。

企业可以在离职证明、离职通知、离职谈话记录等书面文件中向劳动者告知。

建议:操作程序要留痕,书面形式可以固定证据。

经济补偿标准和支付方式

(一)经济补偿标准

指引最引人瞩目的条款莫过于第13条,即经济补偿标准的变化。

原规定,《劳动争议司法解释一》第36条,经济补偿标准为:劳动合同解除或者终止前十二个月平均工资的30%。(江苏标准为前十二个月平均工资的三分之一)

新规定按照竞业限制的时间长短,分成:

限制期限≤1年:大于月平均工资30%+高于最低工资水平;

限制期限>1年:大于月平均工资×50%+高于最低工资水平。

问题:企业可不可以约定:第一年经济补偿为平均工资的30%,第二年经济补偿平均工资的50%?个人认为不行,尚需观察实践结论。

(二)支付方式

指引第16条规定,解除或者终止劳动合同后,企业应在竞业限制期限内以货币形式按月向劳动者支付。三关键词:合同终止后+按月+货币支付。

此前实践中,有案例支持在职期间工资已经包含经济补偿。如最高人民法院在(2019)最高法民申2794号案中,认为:《劳动合同法》并未对竞业禁止补偿金的支付方式作出禁止性规定,再审申请人根据公司在发放工资时同时发放竞业禁止补偿金的事实主张该款项的性质并非竞业禁止补偿金,缺乏法律依据,其相关再审申请理由不能成立。

此前亦有案例支持不按月支付,如重庆市一中院在(2016)渝01民终8807号案中认为:应审慎判断劳动合同无效,用人单位与劳动者可以在《竞业限制协议》中约定竞业限制补偿金非按月支付,若该约定是双方真实意思表示,由于其并不违反法律、行政法规的强制性规定,应当认定有效。

此前实践中,经济补偿支付方式,不限于货币,如股票、股票期权等非货币形式亦可能。

指引明确:合同终止后按月货币支付,对劳动者意义重大。

建议:第一、竞业限制期限,除非必要,限定一年以内;

第二、合理利用脱密期。指引第6条,建议企业合理设置脱密期,脱密期可以长达6个月(江苏省),且脱密期可以调岗调薪(约定)。

即企业可以形成下列模式:脱密期6个月(调岗调薪)+竞业限制1年(月平均工资30%)。

违约金标准

指引另一个引起极大关注的是劳动者违约金的限定。原规定没有限定标准,司法实践中差异甚大。如南京市中级人民法院在(2020)苏01民终10274号案中,根据竞业限制协议约定,刘某承担的违约金为刘某离职前十二个月的月平均工资的50倍。

实践中,劳动者一般需要主动提出违约金过高,法院予以调整(当事人申请主义),法院似乎主动调整过高的违约金(职权主义)。

劳动者主张违约金过高,法院酌定标准,如南京市中级人民法院(2020)苏01民终5841号案,法院认为:劳动者违反竞业限制约定的,应当按照约定向用人单位支付违约金。李某某主张违约金过高,一审法院结合李某某的违约情节、工作年限、工资水平等因素,认定双方违约金约定过高,以实际损失为基础,酌定李某某支付违约金。

法院依职权调整,如无锡中院发布劳动争议审判典型案例之四:无锡市某科技公司诉史某竞业限制补偿案,法院认为:双方如约定违反竞业禁止义务的违约金过高,法院可以依法予以调整。

指引以后,劳动者违约,按照《劳动争议司法解释二》第15条规定,劳动者“退一赔五”!

但是,单位损失超过5倍的,要求超过5倍赔偿,则需要举证证明,对企业的要求甚高,但是实践中亦如此要求。

建议:第一、竞业限制协议约定,违约责任“退一赔五”;

第二、保留损失的证据。

从业报告义务

指引第19条规定,企业可以要求劳动者在竞业限制期间报告个人从业情况。比如要求劳动者提供社保记录等。实践中,早有企业如此要求,但是司法机关有持不太支持的态度,如南京市中级人民法院在(2024)苏01民终3041号案中认为:在没有证据证明于某违反竞业限制义务的情形下,公司仅以未履行报告义务认定于某未履行竞业限制义务,依据不足。

能否未报告义务约定违约责任,责任范围应为多少,尚需观察。能否因此不支付经济补偿,个人认为不行,如上案,此报告义务应为附随义务,与经济补偿非对价。

建议:第一、约定从业报告义务,约定违约金;

第二、以方便为劳动者违约追责,收集证据。

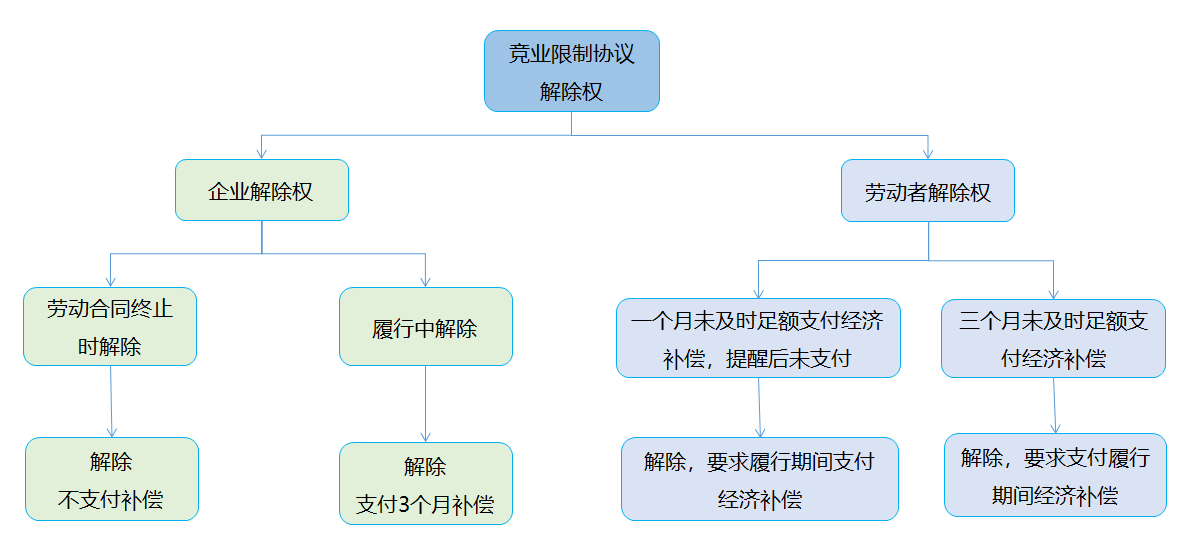

竞业限制协议解除权

竞业限制协议的解除权分成企业解除权和劳动者解除权,如下图:

(一) 企业解除权

竞业限制协议,企业可以随时解除,但是成本不同。在竞业限制启动之前,书面通知劳动者解除,不用支付经济补偿。

协议履行中,企业解除需要劳动者同意,否则需要支付3个月经济补偿,此条与《劳动争议司法解释一》第39条规定一致,同原《劳动争议司法解释(四)》第9条一致。

此前实践中,有竞业限制协议约定,企业解除协议的,需要支付劳动者违约金,获得法院支持。如“北京一中院发布涉竞业限制劳动争议十大典型案例之九:郑某与某公司竞业限制纠纷案“,裁判要旨:用人单位提前解除竞业限制协议需额外支付劳动者补偿。

指引以后,能否约定高于3个月的违约金?本人认为可以。

(二) 劳动者解除

指引第17条规定,劳动者在两种情形下可以解除协议:

其一、企业未及时足额支付经济补偿超过1个月经劳动者提醒后仍未支付的;

其二、企业超过3个月未支付的,劳动者可以不再履行竞业限制义务。

指引之前,劳动者解除协议,一般需要通过仲裁/诉讼。有案例认为,企业违法,如未支付经济补偿,劳动者亦有竞业限制的义务,如上海一中院竞业限制纠纷典型案例之四:张某与布料公司劳动合同纠纷上诉案,法院认为:张某辩称公司未支付竞业限制补偿金,但鉴于张某并未以公司未支付竞业限制补偿金为由解除竞业限制协议,故该协议仍然有效。公司未支付竞业限制补偿的抗辩,并不能否定张某根据约定履行竞业限制义务。

按照指引,能否劳动者能否以通知方式解除协议?本人认为可以,但是尚需观察。

建议:第一、企业若有特殊情况(比如资金周转困难),提前告知员工,协商并签署《延期付款协议》;

第二,约定解除权行使方式。

竞业限制范围

指引的竞业限制范围与原规定一致,鉴于竞业限制范围的重要性,本文再简述之。

竞业限制范围标准:同类+竞争关系。同类是指,同类产品或同类业务。

建议:第一、列竞争企业名录,如:不得入职以下企业: A公司(统一社会信用代码XXX); B公司(统一社会信用代码XXX);

第二、没有名录,约定:与本公司主营“人形机器人研发销售”有竞争关系的企业;

第三、地域:企业若只在江苏省内有业务,约定:不得在江苏省内入职竞争企业;

若业务遍及其他省市,则在协议中约定:因本企业在XXX省有门店,商业秘密在该省范围有价值,故约定在该地域予以限制。(针对全国范围,指引第10条,要求说明理由)

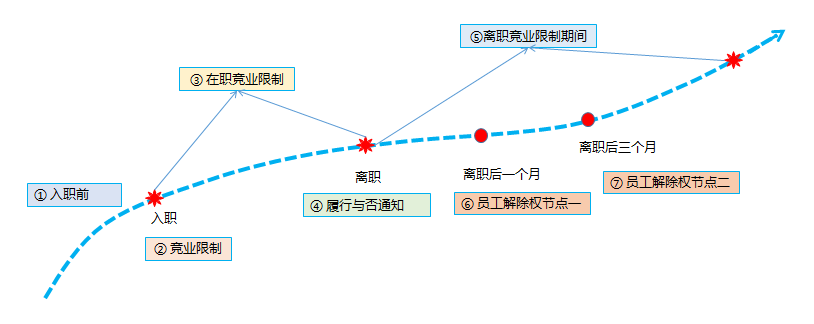

竞业限制——制度,还是合同?

按照劳动者入职时间顺序,竞业限制分成在职竞业限制和离职竞业限制,如下图:

指引第23条,在职竞业限制,可以在企业制度规定,也可以在协议约定。按照《劳动争议司法解释二》第14条,在职竞业限制可以没有经济补偿。

离职竞业限制则必须通过竞业限制协议,针对具体劳动者,只有协议方才有效。如,北京市海淀区人民法院在(2018)京0108民初4607号案中认为:竞业限制的内容应由双方平等协商约定,劳动者主张用人单位在《员工手册》等规章制度中规定的竞业限制义务不具有约束力的,应予以支持。

建议:第一、公司制度规定竞业限制内容;

第二、对经过评估需要竞业限制的劳动者,分别签署竞业限制协议。

工会建议和行政部门投诉

指引第20条规定,工会对严重影响劳动者就业择业权和职业发展的,可以提出意见或要求纠正。此前无此规定。

指引第21条规定,企业未按约定支付经济补偿的,劳动者可以向人社部门投诉。此前无此规定,为劳动者增加维权途径,节省维权成本。

结语:

企业经营两怕:一怕竞争优势瞬间消失,商业秘密泄露;二怕竞业限制不当,仲裁赔钱。

指引虽然详细,但是不成体系,无论是从“商业秘密清单”到“竞业禁止协议”,还是从“竞业限制评估”到“违约追责”,需要专业判断和操作。

靠企业自己摸索,不仅耗时,还容易踩坑。

专业定制化服务,可以帮企业避坑,避免竞业限制协议错签、漏签,帮企业节约成本,追回损失,保护商业秘密,维持竞争优势。